展示期間が終わったページを1年ごとにまとめたものです。

2023年に入会したウツノミヤと申します。初めて展示室の担当となりました。以後、よろしくお願いします。

既に還暦を過ぎた年寄りですが、ブランクが長くて再開してからはまだ数年とまだまだ初心者です。大戦後から現代までの戦車をメインに作っています。モットーは「質より量」。1/35で世界の戦車を集めるのが夢です。

では、ブランク後に作った戦車を紹介します。

以上、ちょうど10両を紹介しました。塗装の腕前は一向に上がりませんが、組み立ては少し速くなった気がします。フィギュアやジオラマにも挑戦したいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。

2024年の展示会に出品した艦上機です。艦上機は航空母艦で運用する機体の総称ですが、陸上機にはない様々な制約を設計に盛り込むため、設計者の腕の見せ所でもあります。

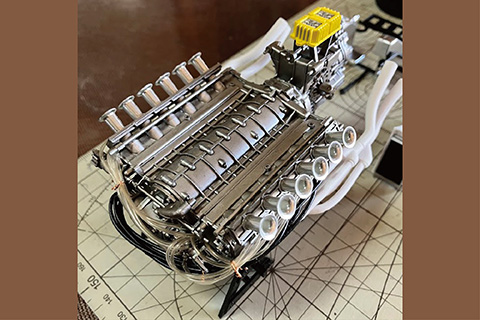

井上次郎です。3回目の投稿となりますが、今回は田宮1/12のホンダF-1、ドカティMHR、ヤードレーマクラーレンだけだったので、これまで作った1/12ビッグスケールを並べた写真も撮ってみました。昨年度末からフェラーリ312Bに取り掛かっていますので、こちらも途中ですがアップいたします。この後ゴールドリーフやら72Dやらのロータス車が控えているので早く完成させたいです。

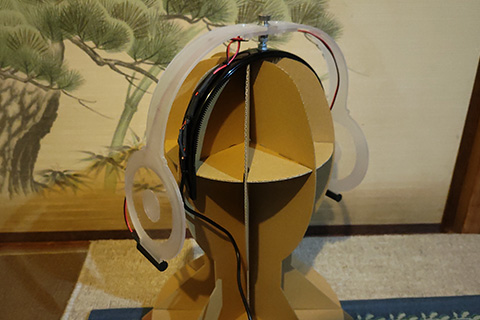

97mの毛糸と申します。動く模型や一発ネタなど「楽しい模型」をモットーに製作しています。最近忙しく作品が少なかったので未公開の過去作も引っ張り出しました(笑)。

以下過去作品

前回の個人テーマが「アメリカンレトロフューチャー」でしたので(2023年6月担当)今回のテーマは「華麗なる英国スタイル」とでもしましょうか。素直に「華麗」っての少ないんですが。